COLUMN

大阪電子専門学校コラム

大阪電子専門学校コラム

コンセントの向こう側をのぞいてみませんか?

2025.04.18

オープンキャンパス 電気設備科 資格取得支援

目次

はじめに

スマホの充電。テレビの電源。ドライヤーも炊飯器も、すべて「コンセント」を通して電気の力を借りています。

でも、この便利な“差し込み口”の向こう側で、どんなことが起きているのか、考えたことはありますか?

電気はどこから来るの?~発電所から変電所 編~

電気の大冒険は、山奥のダムや、沿岸の火力発電所、風を利用する風力発電機など、いろんな場所でスタートします。

ここで作られた電気は、非常に高い電圧で、まずは「送電線」に乗って、町のほうへ運ばれていきます。

電気にとっても、長距離移動には“特急列車”みたいな仕組みがあるんです。

そのままでは高すぎて使えない電気は、途中の「変電所」でいったん降車。

ここで電圧を下げる大事な作業が行われます。

変電所を出た電気は、「配電線」(電柱の線)を通って、

変圧器によって家庭用の電圧に変換されてから、住宅街のあちこちに分かれていきます。

電気はどこから来るの? 〜変電所からコンセント 編〜

変電所からやってきた電気は「引込線」を通じて、ようやくあなたの家に到着です。

でも、まだコンセントまでは少し距離があります。

電気が家の中に入ると、最初にたどり着くのが「分電盤」。

洗面所や廊下にある、ブレーカーがズラッと並んだあの箱です。

ここは電気の“ハブステーション”のような場所。

キッチン、リビング、エアコンなど、使う場所ごとにルートが分かれていきます。

分電盤の中にあるブレーカーは、電気の通行量を見張っている“信号機”のようなもの。

電気が流れすぎたときに、自動的にオフになって事故を防いでくれます。

このブレーカーを通った電気は、それぞれの部屋に分かれて、

ようやくあなたが使うコンセントや照明のスイッチに到着するのです。

このようにコンセントから流れてくる電気は、これだけたくさんの工程を経てやってきています。

コンセントの中では何が起こっている?

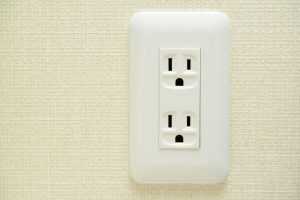

私たちは毎日コンセントから電気を使っています。

そんなコンセントの“2つの穴”にはそれぞれにちゃんと役割があることを知っていますか?

コンセントの2つの穴

私たちが良く使う家庭用コンセントには縦長の穴が2つ並んでいます。

この2つの穴は「スロット」と呼ばれます。

まず、一方は「非接地側」と呼ばれる穴で、ここには電圧がかかっています。

いわば、電気が私たちの家電製品に“やってくる側”です。

配線では、一般的に「黒い線(黒線)」が使われていて、発電所から送られてきた電気がここを通って流れてきます。

この線があるからこそ、私たちは電気の力を使うことができるのです。

そしてもう一方が「接地側(またはニュートラル)」と呼ばれる穴です。

こちらは、電気が通ったあと“戻っていく側”になります。

通常は「白い線(白線)」で配線されており、大地とつながっていることで、電気を安全に逃がす役割も担っています。

万が一の漏電や過電流があったとき、この接地側があることで、火災や感電のリスクを減らすことができるのです。

非接地側(HOT)は“水道の蛇口”のようなもの。

接地側(GND)は“排水口”のようなもの。

と想像するとわかりやすいのではないでしょうか。

蛇口から水(=電気)が出ても、排水口が詰まっていたら水は流れません。

同じように、電気も「来る」だけじゃなく「帰る」道があることで、初めて“流れ”として成立し、家電が動きます。

コンセントの穴の豆知識

実はこの2つの穴の大きさが違うことを知っていますか?

小さい穴が非接地側(HOT)で、大きい穴が接地側(GND)です。

これは、間違って逆に配線されたり、プラグを無理に反対に差し込まないようにするための“安全設計”です。

ではときどき見かける3つ穴のコンセントは、2つ穴のコンセントを何が違うのでしょうか。

これはアース(接地)端子が追加されています。

アース端子は機器の金属部分に電気が漏れたときに、人間に流れる前に地面へ逃がしてくれる超重要な安全機能です。

このように普段なにげなく使っているコンセントにも、いろいろな工夫がされているのです。

大阪電子専門学校の電気設備科

普段は見えないけれど、実はとても繊細で、安全第一に設計されている「電気の流れ」。

この仕組みを理解して、正しく設計・施工・点検できる人がいなければ、私たちの暮らしは成り立ちません。

そんな“縁の下の力持ち”ともいえる存在を育てているのが、本校の「電気設備科」です。

カリキュラム

本校では毎日必ず2時間の実習があり、実際の現場で知識とスキルが活かせるようカリキュラムを組んでいます。

詳しく知りたい方はこちらのページをご覧ください。

本校は第二種電気工事士の認定校のため、卒業時に無試験で取得できます。

また資格対策講座も実施しているため、電気工事士の資格だけでなく、

陸上特殊無線技士や危険物取扱者などの資格取得を目指すことも可能です。

授業の様子

本校では一人ひとりにボードと作業着を用意し、実際の電気工事を想定した実習をおこないます。

安全性だけでなく、見栄えも意識して施工方法を練習しています。

実際に電気を流して、より現場に近いシチュエーションで実習を行うこともあります。

緊張感の高まる授業ですが、先生との距離感も近く、授業中も和気あいあいとした雰囲気で、

わからないことがあれば積極的に質問できる環境が整っています。

さいごに

未来のインフラを支える電気工事士になろう

いかがだったでしょうか?

ぜひこれを機に電気工事士に興味をもっていただき、本校で電気設備について学んでいただけると嬉しいです。

本校では毎月2回オープンキャンパスを開催しています。

そちらでも電気設備科の実習体験が可能ですので、ご参加お待ちしております。

将来は未来のインフラを支える電気工事士を目指しましょう!

ITコース

ITコース

パソコンメンテコース

パソコンメンテコース

ネットワークコース

ネットワークコース

WEBデザインコース

WEBデザインコース

プロダクトデザインコース

プロダクトデザインコース

グラフィックデザインコース

グラフィックデザインコース

ロボットコース

ロボットコース

電子コース

電子コース

家電サービスコース

家電サービスコース

情報通信コース

情報通信コース

電気設備コース

電気設備コース

オープンキャンパス

オープンキャンパス 資料請求

資料請求

一覧を見る

一覧を見る

LINEでご相談

LINEでご相談